Por Luciana Ramos

Quando surgiu na cena indie dos anos 90, Wes Anderson ganhou a atenção de cinéfilos e da indústria hollywoodiana pela sua maneira peculiar de olhar a vida. Os filmes intensamente autorais combinavam teatralidade exacerbada – por vezes com a presença da cortina vermelha emoldurando as cenas – com investigações sobre o que significa ser humano.

Seu ponto de vista principal era o da solidão, tão presente na carência de Dignan em “Pura Adrenalina” ou Margot em “Os Excêntricos Tenenbaums”, ingrediente que invariavelmente desembocava em um turbilhão de más escolhas. Apesar de ser reverenciado de maneira genérica e superficial em redes sociais, a estética de Anderson é dotada de complexidade e cada composição denuncia um tom cerebral, digno de quem arquiteta seus filmes no maior detalhamento possível. Esse caminho descarrilhou em “A Crônica Francesa”, quando a emoção foi completamente eclipsada pelo deslumbramento estético. Seu mais novo filme, “Asteroid City”, retoma a profundidade emocional sem abandonar a elaboração da mise-en-scène, tecendo reflexões bastante interessantes sobre significados de vida, morte e arte.

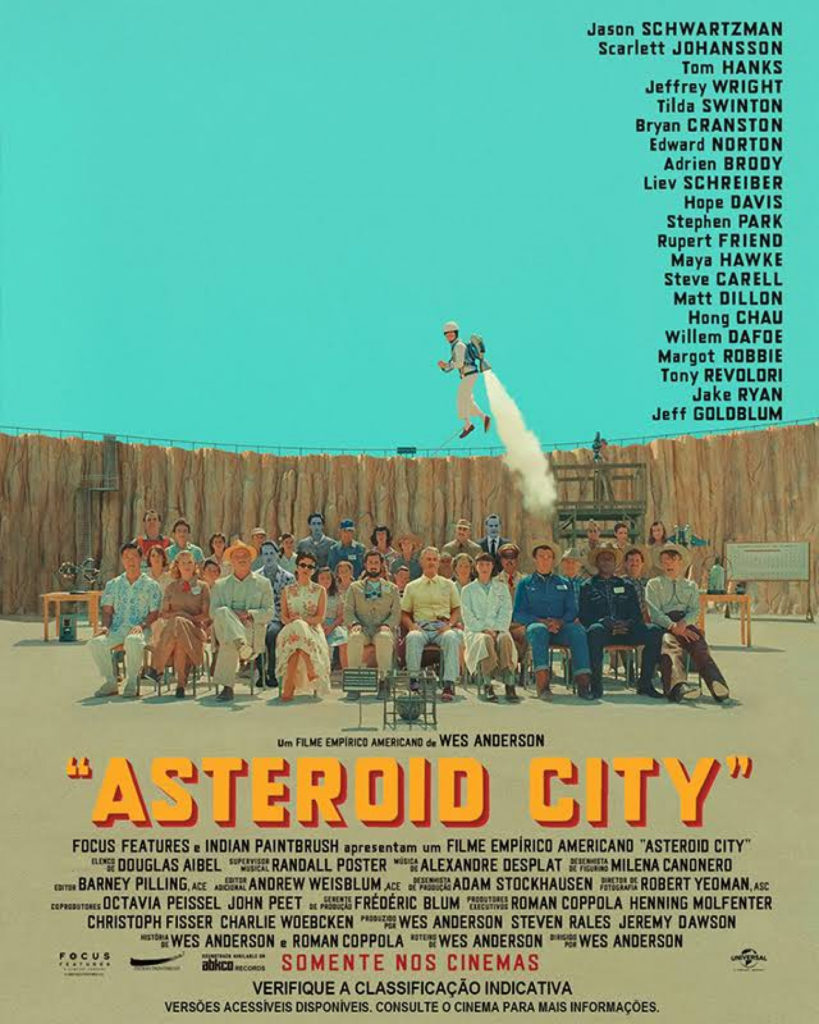

O filme começa com um aviso: Asteroid City não existe. Trata-se de uma peça, criada por Conrad Earp (Edward Norton) e, durante uma encenação televisionada, será apresentado todo o seu projeto de concepção. Após a introdução de cada peça desse tabuleiro, somos transportados para dentro da história, onde o preto e branco é substituído pela saturação máxima de amarelos, marrons, verdes e azuis.

Os personagens estão ali reunidos para a comemoração do Dia do Asteroide – evento definidor do local – e prestar homenagens a jovens astrônomos e cadetes espaciais. Há gente de toda a sorte, incluindo um grupo de crianças, acompanhados pela professora June (Maya Hawke). No meio da multidão, está Augie (Jason Schwartzman), um fotógrafo de guerra que acaba de perder a esposa e se encontra meio perdido. Ele foi acompanhar o filho Woodrow (Jake Ryan) e luta para articular o evento trágico de um modo que suas três pequenas filhas compreendam. Elas, no entanto, mostram-se bem mais sagazes que o esperado, articulando um funeral improvisado com tuppeware.

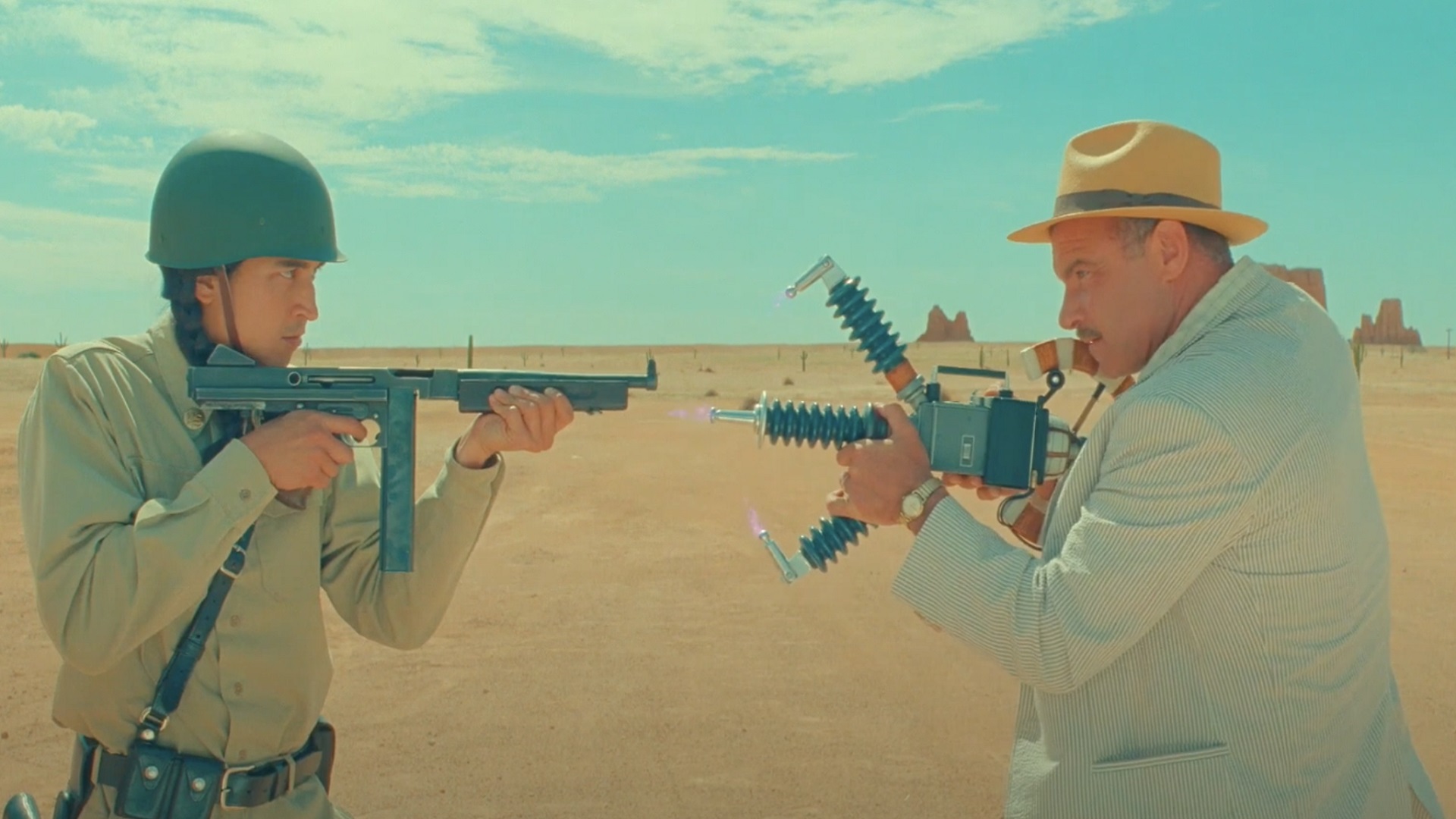

A ideia assusta Stanley (Tom Hanks), avô das crianças e pai da falecida, que busca um ritual mais digno para sugerir. Todo esse processo, no entanto, é interrompido não só pelas festividades, como pela presença inusitada de um extraterrestre, que desce à Terra para capturar o asteroide famoso. É o surgimento de um elemento assustador, fora do previsto que leva às pessoas a questionarem suas próprias existências. A solidão, o luto e o medo se misturam em uma cidade em isolamento federal. Os militares que assumem o caso, liderados pelo general Gibson (Jeffrey Wright), tentam passar a impressão de normalidade, mas falham miseravelmente. O que foi visto não pode ser desvisto; os questionamentos, uma vez abertos, não conseguem ser fechados.

Costurando uma narrativa complexa, que transita entre a criação da obra (peça) e sua encenação (Asteroid City), Anderson constrói um filme bastante equilibrado, que sabe ser leve, emocionante e reflexivo. A sua estética, aqui, oferece conforto – seja na paleta nostálgica ou na música folk, já está estabelecida uma relação de confiança entre o diretor e seu público cativo, um jogo entre familiaridade e surpresa que, nesse caso, se mostra bastante recompensador.

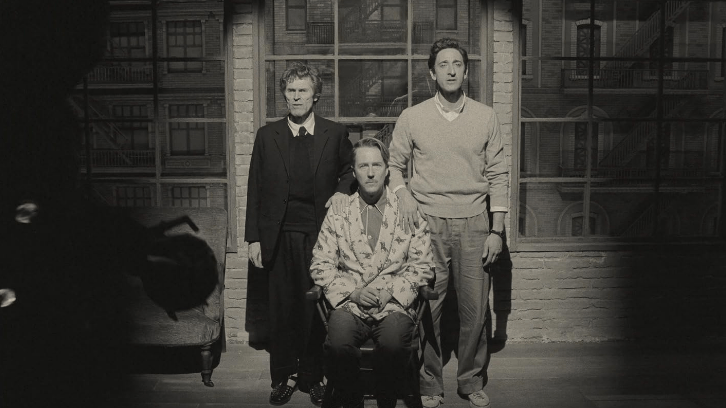

Ademais, o elemento da peça, com direito aos dramas pessoais de Conrad, o diretor Schubert Green (Adrien Brody) e outros membros da equipe fornece um ingrediente extremamente interessante: é Anderson mostrando as suas cartas por meio de um processo ficcional, articulando as “contaminações” naturais entre produto cultural e os artistas que a criam, colocando dúvidas sobre o texto, revelando suas dificuldades. Uma obra decorre da subjetividade de quem a escreve, mas também de quem a encena, edita…é um trabalho profundamente pessoal, mas colaborativo, como ele ressalta na cena em que o elenco debate em conjunto qual seria o final apropriado para o texto.

Por si só, esses elementos caracterizariam um filme superlativo, mas ele vai além na capacidade de reflexão. Tendo sido filmado em 2022, é impossível observar o filme sem o prisma da pandemia de Covid-19. É uma história de luto, observada a partir de uma cidade que é confinada após contato com uma ameaça externa. O sentimento de incerteza permeia a trama, ditando o comportamento dos personagens, que vão da aceitação passiva (na figura do Governo) à resolução dos jovens cadetes de questionarem tudo, passando pela inação madura de Stanley, meio cansado disso tudo, além do romance entre Augie e Midge Campbell (Scarlet Johansson), condenado por tentar tapar vazios que angustiam os dois.

Assim, o filme vai debatendo em suas camadas o comportamento humano, por vezes questionando até mesmo o que isso significa. É bonito, melancólico, hilário, fluido e envolvente. Nessa miríade de emoções, há a retidão estética – o controle, o jogo entre aspect ratios, proporções e deslocamentos de câmera, o caráter revelado do teatro e seu exagero. Wes Anderson mostra a potência do seu talento em uma trama palatável à primeira vista, mas que imprime questionamentos profundos sobre a condição humana.

Ficha Técnica

Ano: 2023

Duração: 1h 45m

Gênero: comédia, drama, romance

Direção: Wes Anderson

Elenco: Bryan Cranston, Edward Norton, Jason Schwartzman, Jake Ryan, Scarlett Johansson, Grace Edwards, Maya Hawke, Rupert Friend, Jeffrey Wright, Seu Jorge, Hope Davis, Tom Hanks, Matt Dillon, Steve Carell, Tilda Swinton, Adrien Brody, Margot Robbie, Willem Dafoe