Por Felipe Galeno

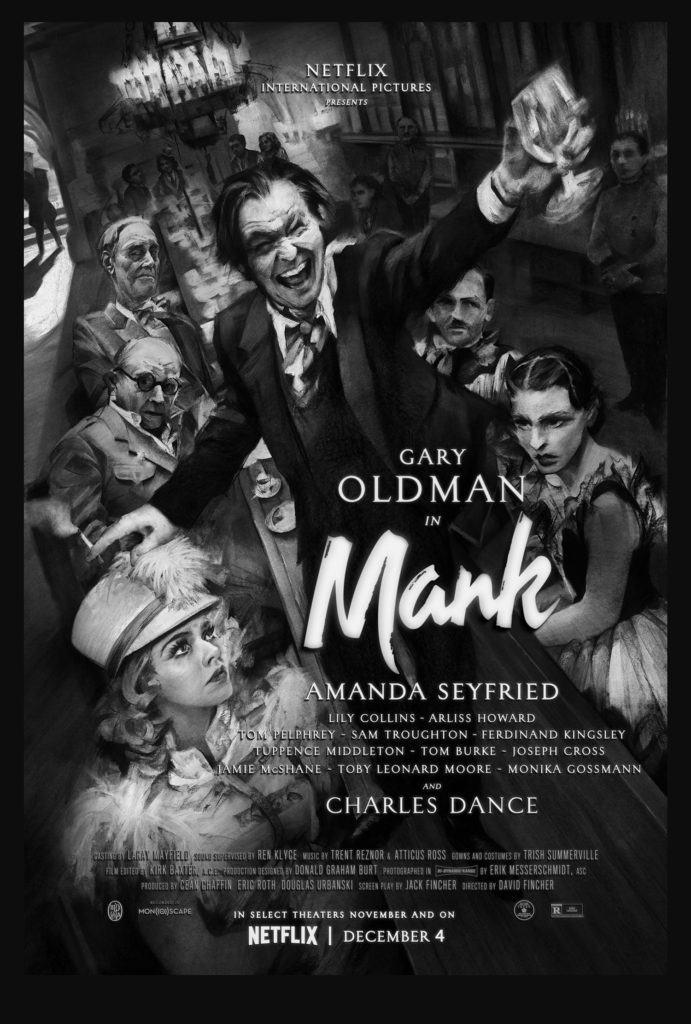

Cidadão Kane (1941) é uma daquelas obras cujos bastidores são quase tão discutidos quanto o próprio filme. É claro que o justo e elevado status do clássico de Orson Welles no rol de grandes filmes da história do cinema contribui para atrair a curiosidade do público sobre seu making off… mas não é só isso. Todo o rebuliço que envolveu a produção e lançamento do filme criou, por si só, uma história peculiar demais para ser esquecida e é a partir desse enredo da vida real que nasce “Mank”, novo filme do aclamado David Fincher e disponibilizado na plataforma de streaming Netflix.

O título vem do nome de Herman J. Mankiewicz, jornalista americano que fez fama na Hollywood dos anos 30 como roteirista e assinou, ao lado do cineasta Orson Welles, a autoria de “Cidadão Kane”. O longa vai alternando momentos-chave da vida de Mankiewicz entre as décadas de 30 e 40 numa não-linearidade que soa como uma pequena homenagem ao clássico. Quem roteirizou este mergulho no processo criativo foi Jack Fincher, pai do diretor, que o escreveu nos anos 1990 e faleceu em 2003, antes que o texto viesse a ser transformado, de fato, em filme.

Se já não bastasse a responsabilidade de levar às telas um roteiro com este peso parental, David Fincher ainda tem nas mãos um texto que é, por si só, profundamente desafiador. O script de Fincher pai é um trabalho quase que “de nicho”, que demanda do espectador uma certa familiaridade não só com o cenário conturbado em torno do processo de escrita do longa-metragem de 1941, mas também com todo o contexto externo e interno da indústria hollywoodiana nos anos 30.

A escolha de manter essa característica do roteiro completamente viva no resultado final é, no mínimo, corajosa. “Mank” não é necessariamente fechado para o público que não domina esse universo, mas também não abre mão de suas complexidades apenas para parecer mais palatável a um escopo maior de espectadores.

Além disso, Fincher opta por uma encenação que flerta com a produção cinematográfica dos anos 30. Ele não tenta uma completa emulação de um filme daquela época; ainda há bastante de seu estilo moderno nos enquadramentos e no ritmo da montagem, mas o cineasta insere esses elementos em um clima delicioso da Era de Ouro hollywoodiana, com auxílio de uma meticulosa fotografia em preto e branco, da evocativa trilha sonora, e do criativo trabalho de design de som, que adiciona uma deliciosa “textura” envelhecida às vozes e sons. É uma espécie de reconstrução que caminha com sagacidade entre a artificialidade fílmica e as ironias da realidade.

Essa abordagem formal é um reflexo do que acaba sendo a principal virtude do filme, que é a nostalgia crítica sobre a Hollywood clássica que a obra traça. O foco está em evocar o fascínio que há nesse universo dos grandes estúdios dos anos 30 sem ignorar as problemáticas relações de poder e o cinismo do discurso que o regia. Boa parte do longa é dedicada à tratar dos jogos políticos e das burocráticas relações internas nos estúdios, onde uma linha de pensamento discordante poderia custar a vida, a carreira e a reputação de algum diretor ou roteirista. Em tempos de filmes e séries que se apoiam totalmente em um saudosismo cego para conquistar o público, “Mank” propõe uma outra alternativa de abordagem nostálgica: uma que não fecha os olhos para todos os sérios problemas do passado.

Costurando esta temática, há a extensa jornada de criação do filme dirigido por Orson Welles. Estes momentos, em que o filme decide falar diretamente sobre as polêmicas acerca da autoria do clássico, acabam sendo, surpreendentemente, os mais fracos. A escolha de não fazer excessivas deferências à obra anterior é interessante, mas, ao mesmo tempo, acaba cobrando um preço, já que o filme de 1941 serve de amálgama para a ideia que a narrativa vai traçando.

A posição que o filme adota sobre quem, de fato, merece o mérito pelo seu roteiro nunca se justifica exatamente e acaba por diminui-lo a uma espécie de artifício narrativo. Isso talvez não fosse tão problema caso “Cidadão Kane” não representasse tudo o que representa não só para a história do cinema, mas especialmente para esse contexto particular sobre o qual o filme de Fincher divaga. A sensação que fica é a de que a relação entre as duas obras poderia ser bem mais complexa e instigante.

Por outro lado, uma das forças de “Mank” está no apurado trabalho de casting. Como de costume na carreira do diretor, conhecido por sua rigidez na direção de atores, todo o elenco entrega trabalhos precisos e que se encaixam perfeitamente na atmosfera desse universo. E, apesar da competência dos muitos coadjuvantes, o show aqui é de Gary Oldman. Não que o talento do britânico seja surpresa para alguém, mas a energia e o carisma que ele esbanja na pele do incorrigível Mankiewicz são realmente fascinantes. Ele captura com destreza um certo charme astuto e malandro tão natural ao personagem – que, mais uma vez, remete ao cinema americano dos anos 30 – e consegue usar isso para capturar o espectador logo nos primeiros minutos. E quando chega o momento de acessar um lado mais profundo do personagem, o ator segura a barra e consegue conciliar de forma coesa as personas opostas de seu personagem: o alcoólatra autodestrutivo e a companhia cativante.

No fim das contas, o novo longa da Netflix está longe da perfeição e nem sempre é tão inspirado quanto seu protagonista. Mas, assim como ele, também conquista com sua perspicácia e carisma. Serve como um bom exemplo de como lançar um olhar evocativo sobre a Hollywood do passado sem abrir mão de um senso crítico mais incisivo.

FICHA TÉCNICA

Ano: 2020

Duração: 131 min

Direção: David Fincher

Elenco: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tuppence Middleton