Por Felipe Galeno

Dentre os aniversários de nomes famosos comemorados pelos fãs de cinema em 2020, um dos mais especiais foi o centenário de Éric Rohmer. Chamar de famoso, porém, é uma provocação, já que essa era a última coisa que Rohmer queria que seu nome fosse. Rohmer não; Maurice Schérer não queria fama atrelada ao seu nome, e foi por isso que, quando começou a escrever sobre cinema nos anos 50, fez questão de adotar o pseudônimo Éric Rohmer para que seus familiares e amigos não soubessem que trabalhava com a sétima arte. Reza a lenda que sua própria mãe morreu sem saber que o filho era um cineasta.

Por causa dessa personalidade reservada, nem mesmo seu centenário, celebrado em março pelos cinéfilos, é uma certeza, já que suas possíveis datas de aniversário variam entre 1920 e 1923. Toda essa extrema discrição contribui para tornar ainda mais particular a imagem de um homem que já era, de fato, único no que fazia. Desde sua carreira como crítico de cinema na Cahiers du Cinema, entre os anos 50 e 60, Rohmer já era o ‘diferente’. Além de ser o mais velho da turma de críticos franceses que fundou a Nouvelle Vague, era também bem mais conservador que seus colegas, tanto em visões políticas quanto na sua postura diante dos filmes. Para alguém que não parecia querer tanto se destacar, Rohmer tinha vários motivos para ser visto como um pouco excêntrico.

Mas, no que diz respeito à sua produção como diretor, o adjetivo ‘único’ pode deixar de ser usado como mera característica e passar ao sentido de um elogio mesmo. Rohmer tinha realmente um talento ímpar por trás da câmera. Ao longo de 50 anos de carreira, trabalhou sempre com elementos bem simples e premissas relativamente semelhantes, e conseguiu, mesmo assim, construir um corpo artístico invejado por muitos cineastas e fãs. Foi um cineasta com profunda aptidão, que dividiu boa parte de sua produção em ‘coletâneas’ de filmes: “Seis Contos Morais”, “Comédias e Provérbios” e “Contos das Quatro Estações”.

O segundo desses ciclos, “Comédias e Provérbios”, é um dos que melhor representa a carreira do cineasta. Lançados entre 1981 e 1987, os seis filmes que compõem a série são mais acessíveis do que algumas das produções anteriores do diretor sem perder as bases fundamentais de seu cinema – e, por isso, servem como boa porta de entrada para quem quer conhecer seu estilo. Todo o rigor formal que marca suas obras desde o início continua presente, mas é acompanhado por um trabalho de desenvolvimento de personagens um pouco mais refinado, marcado por maiores interesse e empatia.

O primeiro filme do bloco, “A Mulher do Aviador” (1981), já ilustra bem esses elementos. A trama hitchcockiana, sobre um jovem que resolve passar o dia seguindo o ex de sua namorada, pode parecer demais com um suspense para encaixar com as descrições de uma comédia. Mas a abordagem de Rohmer está longe da tensão indicada pela sinopse. É um trabalho leve e despretensioso, que se estrutura através de conversas corriqueiras entre os personagens. É o tipo de filme que se importa menos com as investigações do protagonista e mais com suas interações cotidianas. Uma menina que o protagonista conhece no ônibus (a graciosa Anne-Laure Meury) acaba ocupando muito mais tempo da duração do que o ex-namorado que está sendo ‘investigado’, por exemplo.

A obra seguinte, “Um Casamento Perfeito” (1982), é uma das que melhor demonstra a empatia que a câmera de Rohmer demonstra diante de seus personagens. A protagonista, Sabine, é uma jovem adulta que se comporta um pouco como adolescente, forçando situações e relações para conseguir viver um romance inventado. É um tipo de personagem que pode ser levemente irritante e que tenderia a ser retratada de forma bem mais ridicularizante em um filme de Hollywood (o americano “Jovens Adultos”, de 2011, é um bom exemplo) mas no olhar do cineasta francês, há espaço para retratar Sabine com compaixão e humor ao mesmo tempo. Através do texto e da ótima performance de Beatrice Romand, o longa consegue rir de algumas situações vergonhosas que a protagonista causa, reconhecer os pontos mais desagradáveis de sua personalidade, e, mesmo assim, nos fazer simpatizar e identificar com a desafiadora personagem.

Os dois próximos filmes, “Pauline na Praia” (1983) e “Noites de Lua Cheia” (1984), são, talvez, os que mais aludem a fase dos “contos morais” de Rohmer. Ambos vão construindo, com a mesma leveza e verborragia de sempre, os contextos e desventuras de suas protagonistas para, no fim, revelar um tom mais amargo por trás dessas experiências. Em “Pauline” são os prazeres e manipulações românticas de um verão que terminam num reconhecimento da efemeridade e da infantilidade de tudo. Já em “Noites”, a incerteza de uma jovem entre a solteirice e o relacionamento sério começa num tom jocoso e desemboca numa melancolia ressentida. Ainda assim, Rohmer nunca trata essa histórias como tragédias. Se seus filmes são sempre tão honestos em seu olhar sobre a vida humana, alguns vão inevitavelmente cair numa nota mais amarga mesmo.

“O Raio Verde”, de 1986, mantém esse tom mas, se nos outros filmes esse sentimento surgia em decorrência de alguns acontecimentos, aqui a melancolia é um estado que já acompanha a personagem desde o início. É um trabalho sobre esse vazio no íntimo do ser humano, sobre a busca por preenchê-lo, e sobre como isso está atrelado a um anseio por algo espiritual – aqui representado pelo “raio verde” verniano, em uma das muitas referências literárias de Rohmer. O mérito aqui não é só do diretor, mas também de Marie Rivière, que co-escreve o roteiro com Rohmer e interpreta a protagonista, na mais marcante atuação de toda a série. É um trabalho de tão profunda sensibilidade construindo sobre os mesmos motes da interação humana que definem este bloco artístico.

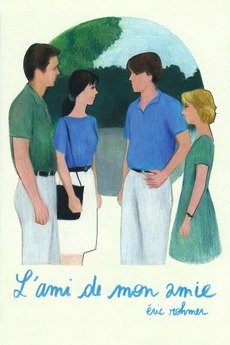

A última das comédias e provérbios, “O Amigo da Minha Amiga” (1987), também vê nascer sua trama das conversas e interações. As relações aqui, porém, são mais um jogo romântico, uma série de encontros e desencontros amorosos entre casais que remete a dinâmica de uma clássica comédia romântica screwball. Só que, sob o olhar rohmeriano, o que fica evidente nesses jogos é a superficialidade das relações, destacado não necessariamente em um tom de crítica, e mais num ar de observação humana. Uma observação perspicaz, como sempre, e deliciosamente suave, que encerra a série relembrando a riqueza e a graça da obra do autor que a idealizou.

No fim das contas, são seis filmes profundamente particulares e parecidos ao mesmo tempo. Cada um deles parte de uma citação ou ditado (os tais “provérbios” do título) para compor um aprazível olhar sobre a vida humana que encontra a complexidade do ser a partir das mais corriqueiras interações entre pessoas. São trabalhos brilhantes em composição visual, na forma como filma cada espaço e cada corpo, mas que não fazem questão de destacar essa destreza. Preferem focar todo o interesse nos personagens, nas figuras humanas que os habitam, nas personalidades que se revelam através de conversas e relações banais. Trabalhos de um cineasta com um talento tão marcante que nem mesmo as banalidades ou a discrição conseguiram esconder.