Por Luciana Ramos

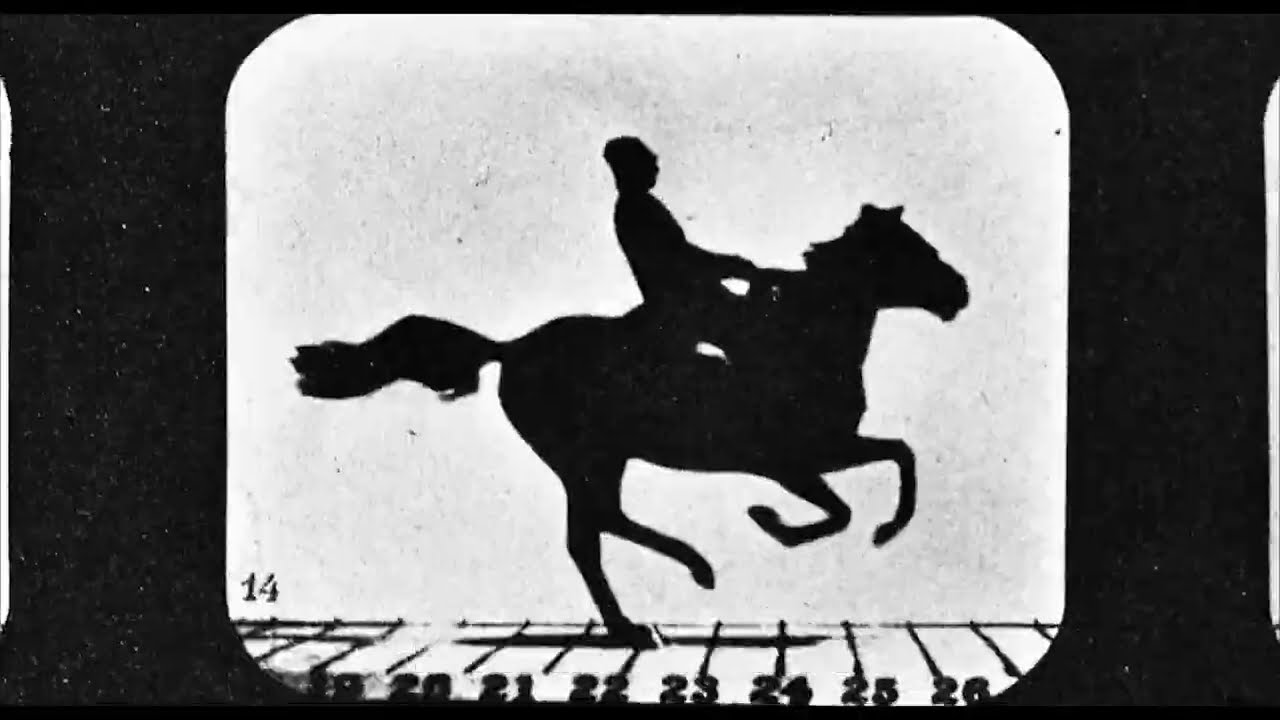

Em 1858, nos primórdios da fotografia, Muybridge conduziu um estudo em que tentava captar o movimento do galope de um cavalo, montado por um jockey. Como resultado comprovou-se que, em determinado momento, todas as patas do animal ficam suspensas no ar. A série fotográfica foi importante para sedimentação do (então) novo equipamento como um instrumento valioso de captação da realidade.

Este é o ponto de partida de “E o Rei Disse, Que Máquina Fantástica”, engenhoso documentário dirigido por Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck e produzido por Ruben Ostlund (“The Square”, “Força Maior”). Entrecortando fatos históricos e recentes, de grande dimensão ou absolutamente descartáveis, ridículos e trágicos, o longa aborda o fascínio do homem pela imagem, seja a sua ou a de outros.

O título deriva de uma anedota curiosa: Meliès, primeiro grande ilusionista do cinema, foi contratado por um Rei inglês para filmar a sua coroação. O diretor reproduziu o evento em um set e contou com atores franceses para interpretar a Corte. O único lampejo de realidade era, de fato, o Rei, que colocou um ostensivo manto e encenou o que viria a fazer na Inglaterra. A sua intenção era que todos os seus súditos pudessem ter a chance de ver a coroação, o que chocou a imprensa da época, que o cunhou de golpista, canalha e outros adjetivos do mesmo tipo por tentar “falsificar” a realidade. Seria ético? Alheio a polêmica, o Rei ovacionou a nova invenção (o cinema), dizendo: “que máquina fantástica”!

Essa é apenas a primeira dicotomia elencada no documentário: a câmera capta apenas o que está diante de si, mas o contexto – menor ou maior enquadramento, escolha de angulação e outros aspectos – muda como a imagem será absorvida. Conforme comprovado em sequências frenéticas de pessoas comuns arrebatadas por vídeos e fotos, a reação mais potente e duradoura é a visceral.

Uma passagem bem interessante é a que remonta à uma fotografia premiada, que retratava uma menina morta no chão após um terremoto acometer o Haiti, em 2011. Esta parecia melancólica e cruel, mas, ao se expandir o escopo do registro, mostrando os bastidores – em que fotógrafos se amontoavam como abutres para fazer o melhor material – denotam-se duas distorções: o que o enquadramento deixa de mostrar e o próprio caráter do registro, ou a ética da fotografia.

Esse é um tema abordado à exaustão pelos diretores, que contrapõem a todo momento as promessas revolucionárias contidas na difusão das imagens, como avanços em diagnósticos médicos, e o modo como o ser humano deturpa as funcionalidades das câmeras, cruzando rapidamente o limite do ridículo. Um dos grandes acertos do longa é o seu teor debochado, presente na escolha de cenas absurdas, constrangedoras, estapafúrdias, ou simplesmente estúpidas. São pessoas arriscando suas vidas para produzir material para redes sociais, ou que assistem à realidade pelo filtro das telas – afinal, em tempos atuais, o que não é registrado, não foi vivido, certo?

Rir do outro também é um modo de funcionamento social (meme), assim como assistir derivações de conteúdos por meio das emoções alheias (reacts). Apesar de abertamente crítica, a obra consegue contrabalançar bem seus inúmeros argumentos sem perder de vista o foco na experiência humana ou, melhor dizendo, como vivemos inseridos em uma realidade em que a profusão de imagens é mais do que natural, é desejada.

Entremeado a esse tema propõe-se outro, mais nefasto e obscuro, que insiste em reaparecer em diferentes pontos da História. Se nos primórdios do cinema o Rei queria se retratar para os súditos, na Alemanha Nazista houve um projeto imagético milimetricamente calculado de projeção do poder. Uma construção, com artifícios cinematográficos e coordenado por Leni Riefensthal, que aparece idosa em uma sequência de entrevista descrevendo alegremente como criou uma ilusão macabra de superioridade. Nota-se a preocupação da dupla Danielson e Van Aertryck de elencar logo em seguida um trecho histórico cru e sem cortes dos campos de concentração, feito como arquivo político para comprovação dos crimes cometidos.

Essa cooptação da imagem em prol da criação de uma miragem política é um artificio (infelizmente) bastante recorrente, e reforçado na narrativa pela figura caricata de Donald Trump, que reaparece diversas vezes. Associado a isso, tece-se uma discussão sobre a transformação das notícias, que deveriam ser um serviço público e isento, em espetáculo, expondo alguns de seus efeitos destrutivos.

Ao final, o documentário retorna à dimensão pessoal, expondo os perigos reais enfrentados por uma pessoa que ganha a vida como livestreamer. Seus confrontos com a polícia o esgotam – são resultados de trotes de seus seguidores – e impõe discussões válidas, tanto da necessidade do rapaz em continuar projetando sua rotina em meio ao bullying incessante quanto da sua desumanização: é o sofrimento alheio como entretenimento, custe o que custar.

O documentário é complexo, amplo e bastante detalhado, apresentado mais perguntas do que respostas (como deveria ser) e, por vezes, contrapondo ironicamente seus argumentos. Extremamente bem montado, este produto imagético sabe também cativar emoções viscerais, mas não perde de vista o fio argumentativo que costura a narrativa.

Essa crítica integra a cobertura da 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

Ficha Técnica

Ano: 2023

Duração: 1h 28m

Gênero: documentário

Direção: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck