Por Luciana Ramos

Vinte e cinco de abril de 1986. Os moradores de Prypiat, na Ucrânia, seguiam suas calmas rotinas até ouvirem um estrondo vindo de longe, da usina nuclear de Chernobyl. O barulho é seguido de uma espessa fumaça, que indica um incêndio. O céu, no entanto, adquire uma coloração bonita, azulada e brilhante, cobrindo-se com uma espécie de fuligem. Intrigados, os habitantes da região saem as ruas para observarem o evento. Em breve, muitos deles estarão mortos.

Dentro do perímetro da instalação industrial, segue-se um acalorado debate acerca do que, de fato, ocorreu. Os engenheiros Toptunov (Robert Emms) e Akimov (Sam Troughton) afirmam, aterrorizados, que o núcleo do reator explodiu – o que significaria a emissão de gases radioativos em proporções tão desastrosas que asseguraria a morte de todos do local – mas o profissional encarregado, Dyatlov (Paul Ritter), de maneira enfática e grosseira, nega o acontecimento.

Olhando através do distanciamento histórico de mais de trinta anos, é muito claro para o espectador a catástrofe que se desenrola, mas os personagens envolvidos no maior desastre nuclear da história não tiveram a mesma sorte, pois estavam submetidos à pressão de um governo ditatorial, que usava a supressão de informações como modo de controlar não só a sua população, como também a imagem projetada para o mundo.

Investindo na teimosa negativa, a União Soviética pôs em risco milhares de pessoas que tiveram suas vidas arrancadas, encurtadas ou devastadas pela tragédia. Sob debaixo dos panos, no entanto, desenrolava-se uma sucessão de planos ambiciosos que tinham como objetivo dirimir os danos causados pelo acidente.

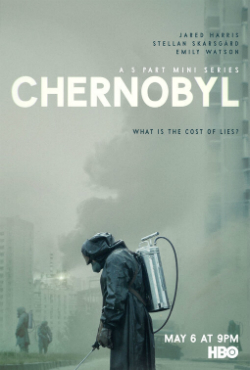

Este é o trajeto narrativo de “Chernobyl”, minissérie da HBO desenvolvida a partir da curiosidade de Craig Mazin em compreender tanto tempo depois o que deu errado. Preocupado com a precisão histórica, o criador buscou, ao longo de cinco episódios, remontar os principais acontecimentos em ordem cronológica expansiva (o primeiro episódio trata de horas; o segundo, dias, e os restantes, semanas, meses e, por fim, um ano) e investimento na construção de tensão a partir do que há de mais potente e monstruoso: a realidade.

Para isso, aposta em ferramentas narrativas simples, porém, eficazes. A primeira, característica do cinema hitchcockniano, remete-se ao estabelecimento de uma conexão com o público a partir do compartilhamento de informações. Neste caso, o espectador imerge na experiência de reconstrução histórica ficcional munido de conhecimento sobre radioatividade (sua contaminação e efeitos), algo que carece à maioria dos personagens que vivenciam os acontecimentos na série.

Assim, quando Lyudmilla (Jessie Buckley) ignora as indicações médicas e acompanha seu marido Vasily (Adam Nagaitis), um bombeiro gravemente contaminado, no hospital, acende-se na mente daquele que assiste um alerta sobre as terríveis consequências deste ato. O mesmo ocorre quando mineiros são recrutados para cavar um túnel ou quando jovens são designados para limparem o telhado de Chernobyl de grafite: reitera-se, a todo momento, a noção de que a vida dessas pessoas estava totalmente relegada a função de um Governo que, como dito em um episódio, “contava vidas”, abstraindo da equação a humanidade dos escolhidos para o sacrifício.

Esta construção cria também um agoniante vínculo emocional, reforçado pela sabida escolha de individualizar as experiências de modo a caracterizar as massas, explorando o temor nos rostos de pessoas simples presas em uma situação extraordinária. Esta, por sua vez, para melhor entendimento, é destrinchada em uma série de obstáculos que devem ser supridos para diminuir o alastramento da radioatividade (que põe em risco não só a região comunista, mas outros países europeus). A série de medidas, ao mesmo tempo extremas e inventivas, ajudam no escopo histórico e também prestam certa homenagem às mentes que devotaram suas vidas nesta ambiciosa missão, os cientistas, representados por Legasov (um excelente Jarred Harris), que se tornou nos tabloides internacionais da época o “rosto” do acidente e Khomyuk (Emily Watson), personagem ficcional que sintetiza o trabalho de um grupo de pessoas – e, ademais, representa uma das únicas áreas técnicas da URSS receptivas às mulheres.

A construção visual explora os indícios de contaminação – o pássaro caindo do céu, a fuligem no cabelo dos transeuntes, a vermelhidão do rosto dos engenheiros químicos – e os contrapõe a panorâmicas que ambientam a cidade afetada, desde a devastação da área ao redor do reator ao posterior abandono dos espaços públicos. A precisão visual também concede um certo teor didático, reforçado por diálogos expositivos que, diante da complexidade dos fatos, se fazem estritamente necessários.

Em uma das fitas que grava, Legasov pergunta: qual é o custo da mentira? No caso do acidente nuclear de Chernobyl, foram milhares de vidas humanas perdidas ou transformadas, animais sacrificados, uma cidade inteira evacuada e impactos ambientais que persistem mais de trinta anos após o fato. Com muita clareza e assertividade, Mazin nos mostra em sua minissérie os potenciais desastrosos da combinação de negligência, sede de poder, falta de conhecimento e uma dose de azar, ingredientes que culminaram na maior tragédia nuclear já criada pelos homens.

DICA: para se aprofundar mais nos bastidores da minissérie, ouça o interessantíssimo podcast “Chernobyl”, produzido pela HBO, onde Craig Mazin detalha seu processo criativo

Ficha Técnica

Ano: 2019

Número de Episódios: 5

Nacionalidade: EUA

Gênero: drama, história

Criador: Craig Mazin

Elenco: Jessie Buckley, Jarred Harris, Paul Ritter, Emily Watson, Stellan Skarsgård

Trailer:

Imagens: